当卢沟桥的枪声划破1937年的夏夜,中华民族的救亡图存之战全面打响。在这场关乎民族存亡的殊死较量中,地处中国西北边陲的伊犁,以其独特的地理位置与坚定的民族担当,成为贯通中外的“生命线”、凝聚力量的“桥头堡”。这片被天山雪水滋养的土地,以驼铃与引擎的交响、热血与信念的交融,在抗战历史的长卷中写下了浓墨重彩的一笔。

从霍尔果斯口岸到伊宁机场,从各族群众的积极募捐到国际援华物资的转运枢纽,伊犁的每一寸土地都浸润着家国情怀。从1937年到1941年,中国抗日战场上80%的国际援助物资来源于苏联,其中90%以上经过霍尔果斯这条国际大通道运送而来,化作前线的雷霆火力;在这里,各族儿女携手并肩,用马车、骆驼架起通往内地的运输线;在这里,反法西斯的正义力量跨越国界,让边陲小城成为连接欧亚战场的关键节点。

航空篇:

烽火岁月:驼铃与引擎共筑的抗战空中走廊

盛夏的伊犁河谷,阳光透过新疆机场陈列馆的玻璃窗,在泛黄的历史照片上投下一缕缕的光斑。袁媛站在一幅标注着“西北国际大通道”的老地图前,指尖轻轻划过伊宁机场的位置,声音里带着岁月沉淀的厚重:“这里每一寸土地都藏着故事,我讲了15年,依然觉得有讲不完的细节。”

作为伊犁伊宁国际机场航站区管理部监管员,袁媛兼职陈列馆讲解员的15年,正是与这座机场的红色记忆深度对话的15年。这座由中苏航空飞行员培训教导总队旧址改造而成的陈列馆,收藏着从烽火岁月到丝路腾飞的万千印记。

伊犁伊宁国际机场航站区管理部监管员袁媛兼职中苏航空飞行员培训教导总队旧址改造成的“新疆机场陈列馆”讲解员已经15年了。高世界 张灿飞 摄

“您看这张1938年的老照片。”袁媛指向展柜里一张边角磨损的黑白影像,画面中苏联运输机正停靠在简陋的停机坪上,周围是牵着骆驼的运输队员,“当时沿海港口被封锁,就是这样的场景,支撑着整个抗战的物资补给。”

她的讲述将时光拉回1937年,日军铁蹄下的中国正面临前所未有的物资危机。“西北国际大通道成了唯一的希望,而当时的伊宁机场就是这条生命线上的关键节点。”袁媛转身指向一组数据展板,上面清晰记录着:1235架战机、4317门大炮,还有数不清的弹药和燃油,通过这里源源不断运往内地战场。

“最动人的是两种声音的交响。”她眼中闪着光,“伊犁河谷的驼铃声还没消散,飞机引擎的轰鸣声就已响起,那是保家卫国的战歌啊。”陈列馆里复原的机舱模型旁,摆放着一件磨损的飞行服,“这是当年飞行员穿过的,您看袖口的磨痕,就知道他们有多频繁地驾机升空。”

蓝天守护者:永不褪色的英雄群像

在苏联教官库里申科的事迹展区,袁媛总会停留更久。“这位国际主义战士把生命留在了中国的天空。”她拿起一枚复刻的苏联空军徽章,“1939年在武汉空战中,他为了不伤及地面群众,放弃跳伞,壮烈牺牲。那架迫降长江的战机残骸,如今还在提醒我们什么是担当。”

玻璃展柜里,一本泛黄的训练日志记录着中国学员的成长轨迹。“王光复就是从这里起飞的,他在伊犁接受苏联教官培训一年,又留任教学一年,后来成为击落8架敌机的飞虎英雄。”在袁媛看来,馆内珍藏的300多名学员名单,每一个名字都是一座丰碑:“他们中很多人再也没回来,但战机划过天空的轨迹,永远刻在了历史里。”

展墙上,吕黎平少将的照片与他的飞行班长任命书并排陈列。“1938年从红军中选拔来的这批学员,后来成了新中国航空事业的火种。”袁媛轻声讲述着陈云同志促成培训的往事。

从边陲空港到丝路门户:见证时代跃迁

穿过“烽火岁月”展区,现代展厅的明亮灯光让人恍若穿越时空。袁媛指着一幅对比图笑了:“左边是20世纪40年代低矮的土制航站指挥室,右边是高耸的现代化航站楼,这就是伊犁伊宁国际机场的成长答卷。”伊犁伊宁国际机场现为4C级国际支线机场,2024年10月11日,伊犁伊宁国际机场年旅客吞吐量首次突破200万人次大关。2025年5月20日,其旅客吞吐量突破100万人次,同比增长30.99%,较2024年提前了31天,新的机场正在规划、筹建中。

这座因为是新疆最早建设、所以成为离城市最近机场的故事还在继续,而袁媛的讲述,也将在时光流转中,把红色记忆酿成更醇厚的酒,让现在的年轻人品尝那段光辉岁月……

国门篇:

从抗战国际大通道到丝路新枢纽

人头攒动的霍尔果斯国门景区,霍尔果斯市国门文化展示馆内展现开辟西北国际大通道的群塑在光影中愈显高大,东北抗日义勇军战士握着钢钎凿向岩壁,各族群众肩扛石料踏雪前行。霍尔果斯市新时代文明实践促进中心主任关君嫦站在群塑前,缓指雕像轻声说:“这每一道刻痕里,都蕴藏着霍尔果斯人的担当。”

从事宣传工作多年,关君嫦始终致力于挖掘这座边城的历史记忆。在她看来,从抗战时期的“西北国际大通道”到如今的“丝路新枢纽”,伊犁人的血脉里始终流淌着开放与担当的基因。

烽火中的生命线:用血肉之躯筑就的通道

“您看这座群塑,突出展现了抗战时期伊犁各族群众和东北抗日义勇军战士并肩修路的场景,是最动人的红色记忆。”关君嫦指向群塑中一位裹着羊皮袄的牧民形象,“他们中很多人是自发赶来的,牧民赶着骆驼队运送工具,妇女们烧茶送饭,寒冬腊月里,手冻裂了就抹点羊油继续干。”

在霍尔果斯市国门文化展示馆里,这座展现抗战时期,转战伊犁的东北抗日义勇军战士和伊犁各族群众抢修西北国际大通道的群塑,鲜活地彰显了伊犁各族人民团结一心、共御外辱的伟大民族精神。高世界 摄

在博物馆的“援华物资运输”展区,一组泛黄的档案记录着惊心动魄的过往。关君嫦说:“果子沟那段最险的路段,是他们用生命换来的。”她讲述着东北抗日义勇军战士李福在爆破悬崖时牺牲的事迹,“零下三四十摄氏度的天气,他们用身体挡风雪,手刨冻土,很多人永远留在了雪山上。”

1937年“七七事变”之后,抗日战争全面爆发,新疆成为全国抗战的重要大后方。8月,中苏签订互不侵犯条约,9月,苏联第一期军援物资由霍尔果斯入新,经迪化(今乌鲁木齐市)、星星峡运送至兰州,最后送到抗战前线。从这时起,伊—迪公路成为运输苏联援华物资国际大通道的重要枢纽,也是抗战取得胜利的一条生命线。到1938年夏季,从霍尔果斯经伊犁运往兰州的物资有6000多吨。苏联援华的985架飞机、82辆坦克、1300门大炮、1400余挺机关枪以及大量弹药,通过伊犁运抵抗日前线。1940年12月,苏联300辆满载武器装备的汽车通过霍尔果斯,经伊—迪公路运到哈密。

展柜里的一份运输日志记录着当时的繁忙:“1938年夏季,每日有数十辆卡车从霍尔果斯入境,驼队首尾相接长达数里。”关君嫦说,那时的霍尔果斯,汽车引擎声、驼铃声、赶车人的吆喝声交织成抗战的交响曲,“各族群众把自家骆驼牵出来运输物资,牧民的毡房成了临时驿站,大家只有一个念头:把东西尽快送到前线。”

数据里的担当:从80%到千万吨的跨越

转过“烽火岁月”展区,一组对比数据在电子屏上格外醒目:据统计,从1937年到1941年,中国抗日战场上80%的国际援助物资来源于苏联,其中90%以上经霍尔果斯这条国际大通道运送而来,国际交通运输线的畅通对全国抗战胜利作出了重要贡献。

西北国际大通道的畅通成为共产国际、中国共产党人以及亚洲各国共产党领导人的主要出入境通道,当时中共许多领导干部,如周恩来、王稼祥、任弼时、陈云、邓发、蔡畅、邓颖超等,大都由此通道来往莫斯科和延安之间,一批援华人员也由此到达中国。

历史的接力棒代代相传。如今,伊犁凭借丝绸之路经济带核心区的区位优势,从抗战时期的“西北国际大通道”升级为连接中国与中亚、欧洲的对外开放枢纽,续写着对外交流的新篇章。作为中国面向中亚的重要门户,伊犁已形成公路、铁路、航空立体交通网络。霍尔果斯口岸成为集边境合作、国际贸易、物流集散于一体的综合性枢纽,2023年经伊犁州口岸进出口货物总量突破千万吨,中欧班列从这里出发,将机电产品、农产品运往中亚、欧洲,带回能源与特色商品,成为“陆海内外联动、东西双向互济”的生动写照。

支前篇:

跨越时空的守望:伊犁抗战捐助的深情回响

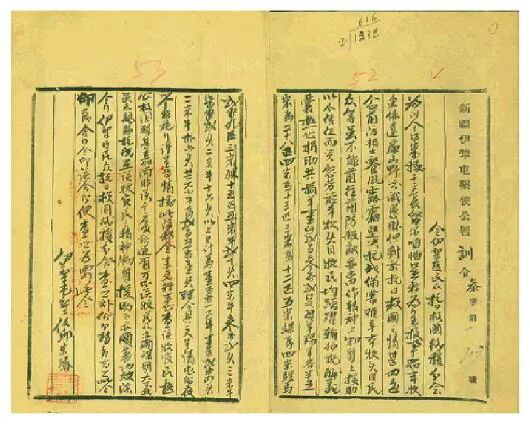

1938年伊犁屯垦使公署为千户长努尔咱帕捐助牛羊充抗日救国之用的训令。伊犁州档案馆提供

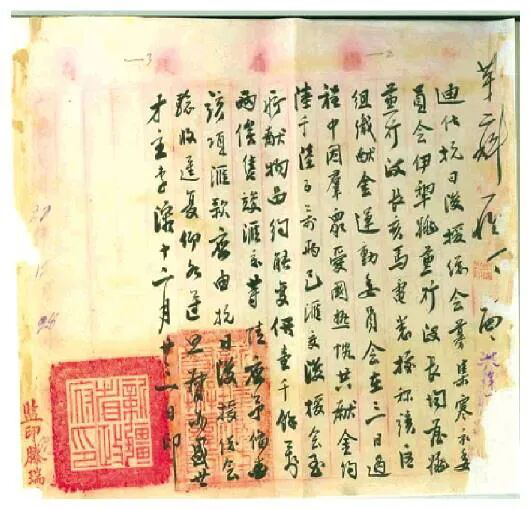

新疆省政府为伊犁区组织献金运动事的复电。伊犁州档案馆提供

让红色档案诉说边陲赤诚

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,伊犁州联合自治区档案馆举办的《不能忘却的记忆——伊犁人民支援抗战档案史料展》巡展筹备工作已经完成,于近期在州直各县市同步展出。伊犁州档案馆保护技术与编研处副处长郭琴琴向记者介绍:“自1931年‘九一八事变’至1945年日本投降,中国人民经过14年艰苦卓绝的抗战,取得了抗日战争的伟大胜利,也为世界反法西斯战争胜利作出了重大贡献。当国家出现危机、民族面临危亡的时候,远在边陲的新疆伊犁各族人民通过大力宣传抗战、踊跃捐款捐物、献金献飞机、写慰劳书信、畅通国际运输大通道等方式,鼓舞前线斗志,积极支援抗战,表现出万众一心的爱国主义精神、团结统一的民族精神和舍家为国的奉献精神,为争取抗战的最后胜利作出了重要贡献。”

档案里的爱国密码:从数字到温度

“很多人不知道,抗战时期远在西北边陲的伊犁,为前线贡献了多少力量。”郭琴琴指着展板上一份训令原件图片说:“这是1938年伊犁屯垦使公署为千户长努尔咱帕捐助牛羊所发的公文。您看这句‘本牧虽远处山野,知识愚昧,但对于抗日救国之情甚切’,字里行间全是赤诚。”训令记载,努尔咱帕组织牧民捐出羊1232只、牛马251头,而另一位千户长马克索特更捐出2599匹马、6354只羊和51锭元宝,“这些都是牧民维持生计的基本物资,但在国难面前,他们没有丝毫犹豫。”

1938年11月19日,新疆反帝会发起全疆三日献金运动,把抗日募捐活动推向高潮。伊犁各地设置了献金台,两边高挂大幅标语:“集中个人的财力,驱逐日本强盗出中国!”从城市的机关团体到偏远的毡房,从伊犁区行政长到职员、学校师生、工商业者、街道居民、农牧民,从七八十岁的老人到小学生,均表现出极大的爱国热忱,大家慷慨解囊,热诚地献出金银、首饰、现金,把自己家传或节衣缩食所得的和田挂毯、绸缎衣服,以及家中的牛羊、大车、黄豆、大米、小麦、苜蓿、谷草等也送到献金台。从伊犁州档案馆馆藏档案“新疆省政府为伊犁区组织献金运动事的复电”中可以看出,在三日献金运动过程中,伊犁区共募捐约6600万两省银票,所献物品约能变价1000余万两省银票。

1942年11月4日,全国开展了文化劳军运动。伊犁各界积极响应号召,通过公演戏剧及电影等方式为文化劳军劝募捐款,据统计,伊犁区为文化劳军共募捐款9.4万余元。

1943年初,全国慰劳总会有感于前方士兵生活艰苦,为鼓舞士气,特发起为士兵募集鞋袜运动。伊犁区迅速响应,各县民众都积极踊跃捐献,因地处偏远,运输不便,伊犁区主要以捐款为主,最终,共募大洋15.29万元,超额3100元。

献飞机运动率先由新疆妇女协会总会发起。1943年2月5日,新疆妇女协会电令各县妇协分会,在纪念三八国际劳动妇女节开展献机运动,发动各族妇女为“新疆妇女号”飞机捐款,分配伊犁区1.5万元,伊犁区实际捐款2.6万元。7月,开展“8·14”第四届空军节扩大献机运动,以一县捐献一机为标准。伊犁各族群众踊跃竞献,共募得54万余元,购置飞机13架,分别命名为:新疆伊宁一号、新疆伊宁二号、新疆伊宁三号、新疆绥定号、新疆霍尔果斯号、新疆温泉精河号、新疆博乐号、新疆巩留号、新疆宁西号、新疆巩哈号、新疆昭苏号、新疆新源号、新疆特克斯号。伊犁各族民众踊跃参与捐款捐物鼓励和慰劳抗战前线战士,成为中国抗战的有力力量。(记者 张勇健 陈海斌)