(1)

伊犁州尼勒克县是一个小县,小到似乎都没有听说过。

尼勒克,系蒙古语,意为“婴儿”,这似乎也和其有所契合。

尼勒克县为多民族聚居之地。古代的塞族人、大月氏人、乌孙人、匈奴人等都曾在此地栖息繁衍。1939年6月,由巩哈设治局改设为巩哈县,为设县之始。1944年改巩哈县为尼勒克县,中华人民共和国成立后或一九四九年后又复称巩哈县,1954年更名为倪俐克县,后经标准化正音为尼勒克县。

城不大,大街上也没有多少比较漂亮、豪华的楼房,但大街上还是比较干净,整个城市还算是顺眼。

城市不大,人也不多,街面上始终不见熙熙攘攘的人流和热热闹闹的景致。

一早起来,街上转转,大街上了无兴致那就向两边的小街小巷钻去。一离开城中主街,楼后面就是另外的一个世界了,虽不见有老院老巷,但都是旧屋陋巷,已不再有城市风貌了,惟有涂抹了鲜艳颜色的墙面、房屋让人有种心动的感觉。

(2)

新疆很多城区都将打馕的集中起来,一则是作为一种文化遗产加以保护展示、另外就是为减少污染,集中起来的馕城也渐成了景点、闹市,激活了餐饮经济。

尼勒克县中也有一条约170米长的街巷,现已改造成以馕文化及餐饮文化为主的特色街巷,犹如草丛中的一朵鲜花一样醒目。

(3)

尼勒克县县域内两处国保,距离县城都比较近,一为古铜矿遗址,另一为墓葬遗址。

奴拉赛铜矿遗址位于尼勒克县城南约3公里的喀什河南岸,阿吾拉勒山北坡的奴拉赛沟中,奴拉赛路1号。

今奴拉赛铜矿遗址仍地处铜矿企业区域内,原为尼勒克铜矿,今为新疆南方矿业有限公司。古铜矿遗址处已被栅栏围圈保护起来,但旁似曾有一个炸药库山洞,不知现是否仍在使用。

整个遗址范围位于一个向北侧的山坡地带,其间含一条小山沟,几处古老的竖井、平洞口多位于小山沟左右地带。

山下栅栏大门处竖文保碑,黑色机制大理石碑身,碑身长150cm,宽100cm,厚16m。碑座长180cm,宽47cm,高105cm。正面刻“全国重点文物保护单位努拉赛铜矿遗址中华人民共和国国务院二〇〇一年六月二十五日公布新疆维吾尔自治区人民政府二〇一三年六月二十日立”,左上角镌刻中国文化遗产徽标,维文在上,汉字在下,填金黄色。背面书“努拉塞铜矿遗址简介遗址位于尼勒克县城南喀什河畔阿布热勒山奴拉赛沟内。1975年新疆地矿局地质勘察队在矿产普查时发现,1976年考古工作者开始调查。2001年公布为全国重点文物保护单位。遗址内发现1处深达20余米的竖井和4处矿井平硐,经碳十四测年为距今2440±75年,相当于中原战国早期。该遗址为新疆地区早期开矿、冶铜技术的研究提供了重要的实物资料,具有重要的历史和科研价值。保护范围:以铜矿遗址1号平硐为中心,东至450米处为界,南至200米处为界,西至550米处为界,北至200米处为界;石门向南400米,以奴拉赛沟为中心轴,左右各向外延伸50米处为界。建设控制地带:东、南、西、北四个方向自保护范围向外延伸100米区域。”。

栅栏上挂“文物安全责任公示”牌。

据介绍,遗址分为采矿和冶炼两部分。采矿遗址中,已经发现10余处竖井洞口,但多已坍毁。冶炼遗址,位于竖井不远的沟谷中,因被山洪冲刷,仅存少量的炉渣堆积。

2010年,我院曾在这里测制地形图,几处控制桩点仍存。

据介绍,古铜矿遗址面积25.92万平方米,但现在栅栏所围圈面积仅为3.6万平方米,远远低于遗址范围。

目前留存较好的矿井遗存为1号洞口、2号洞口、3号洞口、4号洞口和一处竖井口。3号洞口前竖两块文保碑。一块国保碑为石制,三块石板拼合而成,碑身长150cm,宽90cm,厚5m。上书“全国重点文物保护单位努拉赛古铜矿遗址中华人民共和国国务院二〇〇一年六月二十五日公布尼勒克县人民政府立”,填红。一块区保碑为水泥预制板制,碑身长120cm,宽70cm,厚13m。上书“自治区级文物保护单位奴拉赛古铜矿尼勒克县人民政府”,汉字在上,维文在下。

(奴拉赛铜矿遗址卫星影像)

(4)

吉仁台沟口遗址位于伊犁州尼勒克县科克浩特浩尔蒙古民族乡恰勒格尔村东,地处喀什河北岸吉仁台峡谷谷口二级台地上,是一处由居住区和王陵大墓组成的青铜时代晚期大型聚落遗址,遗址总面积约10万余平方米,而按照近几年的考古发掘和勘探调查,遗址总面积有可能达到50万平方米。

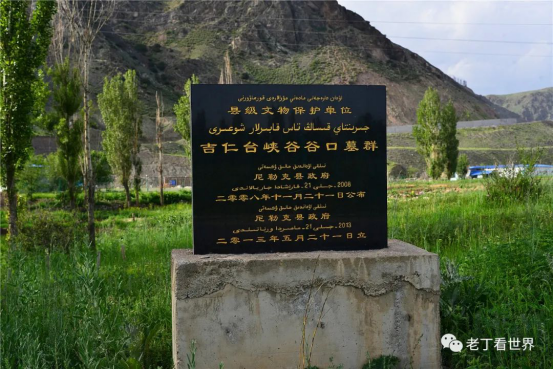

吉仁台沟口遗址原评定为县级文保单位,今在315省道旁的高台墓处还竖有县级文物保护单位的文保碑,上书“县级文物保护单位吉仁台峡谷谷口墓群尼勒克县政府二零零八年十一月二十一日公布尼勒克县政府二零一三年五月二十一日立”,维文在上,汉字在下。

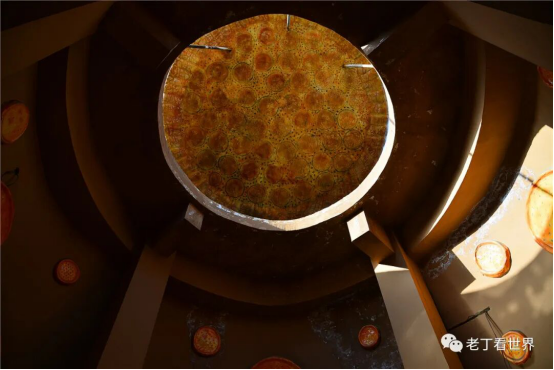

吉仁台沟口正在建设吉林台水电站,为此新疆考古所自2015年起开始对吉仁台沟口遗址和墓地进行抢救性考古发掘,共发现青铜时代晚期、早期铁器时代、秦汉时期、隋唐时期和宋元明清等晚期墓葬80余座;发现了迄今为止世界上最早使用燃煤的遗存,将人类对燃煤的使用历史上推千余年;集中出土了2000余粒碳化黍种子和少量源自西方的大麦、小麦种子,为源自我国华北和西方早期农作物的东西交流路线研究提供了新视角;发掘了地处喀什河沟口要冲之地的120米见方的高台墓冢。

吉仁台沟口遗址是目前伊犁地区发现的年代最早、规模最大的以青铜时代(公元前1600-前1000年)为主体的聚落遗址,是新疆史前伊犁河流域文明的直接见证,对于研究新疆史前时期的年代分期文化谱系、聚落形态、社会状况以及中西文化交流等具有重大学术价值。同时对于服务国家“一带一路”倡议,实证新疆地区自古以来多民族共同聚居与开发的历史事实,具有重要的现实意义。该成果入选2015年度全国重要考古发现、2016年度全国人大考古新发现和2018年度全国十大考古新发现。

2019年10月7日,吉仁台沟口遗址入选第八批全国重点文物保护单位名单。

今遗址分库区内和库区外两部分,库区内的遗址除地处高处的F16房址和周边的多处墓葬外,很多位处低矮处的遗址都位于库区水位线以下。申报第八批全国重点文物保护单位时所划定的保护区划为沟内遗址的最北处,疑似也将多位于水线之下。

库外区部分主要为高台墓冢部分,120米见方,高2-3米,四围石砌,315省道将其剖分为南北两半,近几年考古发掘主要集中在此进行。

南北两处高台遗址皆用栅栏围圈,除竖有一块县级文物保护单位碑外,另有一块国保碑。黑色机制大理石碑身,正面刻“全国重点文物保护单位吉仁台沟口遗址中华人民共和国国务院二〇一九年十月十六日公布尼勒克县人民政府二〇二〇年十一月一日立”,左上角镌刻中国文化遗产徽标,填金黄色。背面书“吉仁台沟口遗址简介吉仁台沟口遗址位于尼勒克县科克浩特浩尔蒙古民族乡吉仁台村、恰勒格尔村,是一处以青铜时代为主体的聚落遗址,年代为商周时期。遗址由居址区和高台大墓两部分组成。居址区揭露房址、窑址、灶(火塘)、灰坑、墓葬、冶炼迹等200余座,出土陶器、石器、铜器、铁器、骨器等各类遗物2000余件(组),其中以陶器和石器为大宗,高台大墓封堆平面大致呈方形,最高处约5米,四周围砌规整石墙,是目前发现的新疆史前时期等级最高、规模最大的王族墓葬。遗址发现大量的煤块、煤灰、煤渣和煤堆,表明距今3600年前人类已充分认识煤的特性。这是迄今为止世界上最早使用煤炭的遗迹,将人类对煤的使用历史上推千余年。遗址中发现了时代较早的青铜铸范、铁块以及铜矿石原料、冶炼用的陶风罐及坩埚残部、炼铜留的铜渣、铸造用的小块石范、烧结炉壁残块等冶铜遗物,说明遗址存在一定规模铸铜、冶铁活动。这些发现为青铜时代伊犁地区铜和铜工艺研究提供了新线索。吉仁台沟口遗址填补了该地区青铜时代聚落考古的空白,对认识伊犁地区青铜时代考古学文化的具体面貌,研究新疆史前历史、中西方文化交流史、史前冶金史都具有重要意义。建设控制地带:高台大型遗存(墓葬)直径(120米)以外延20米;聚落遗址四至范围以外延伸25米。

栅栏上挂“文物安全责任公示”牌。

(吉仁台沟口遗址卫星影像)

(吉仁台沟口遗址高台墓冢卫星影像)